来源:荔视频

时间:2025-11-19

从北京到深圳,从文艺美学到文化美学,胡经之七十载如一日,以美为灯,照见人生与时代。他率先提出“文艺美学”理论概念,熔中西理论于一炉,构建中国特色美学话语。面对大众文化浪潮,他又将美学视野拓展至城市、文化与社会,推动美学回归现实、回应时代,以真善美为尺,丈量学术与人生的高度。

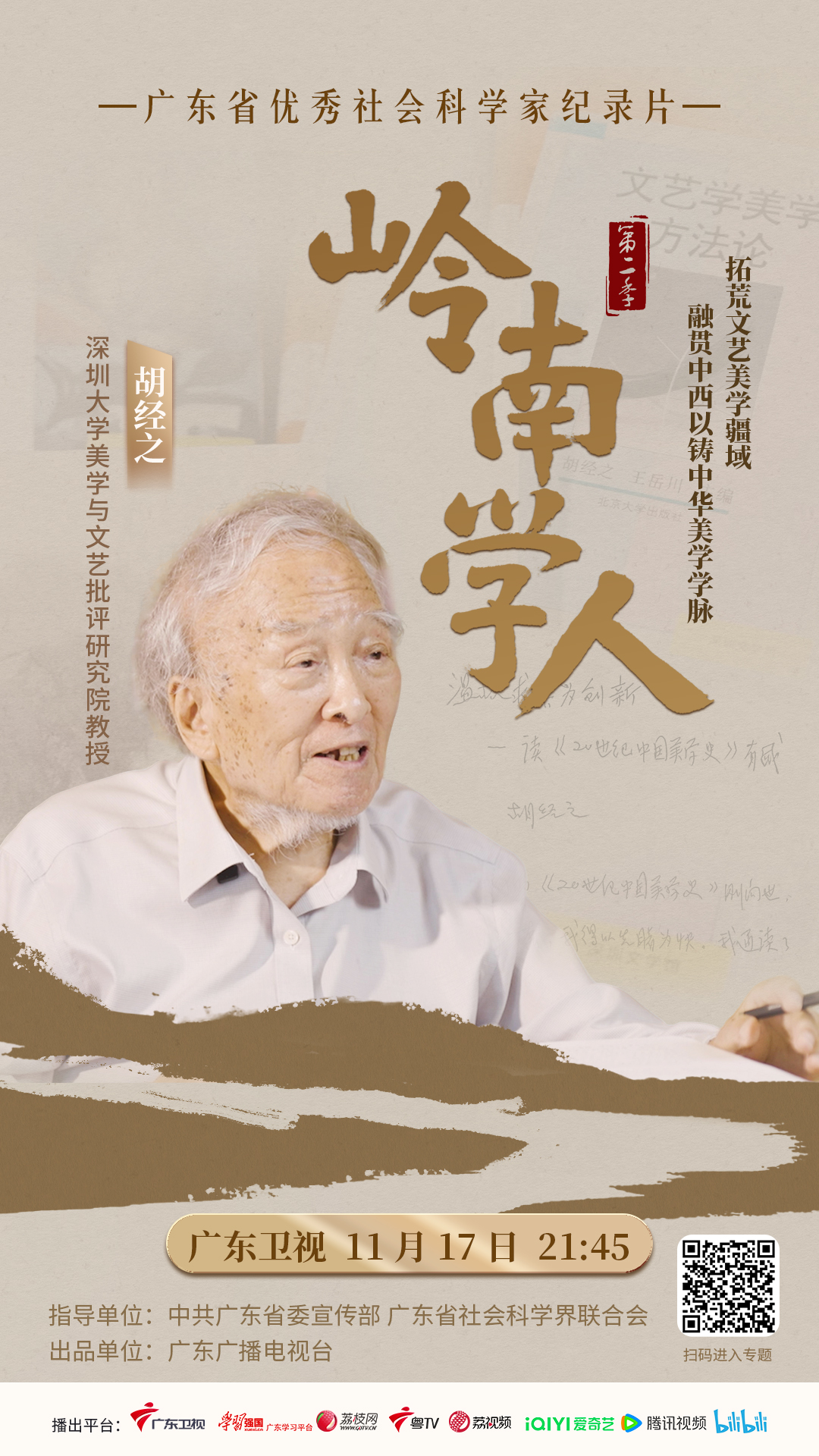

胡经之,1933年3月生,江苏苏州人。广东省优秀社会科学家,深圳大学美学与文艺批评研究院教授。曾任北京大学中文系教授、中国文艺理论学会副会长、广东省美学学会会长等职,是我国著名文艺美学家、教育家。

自1953年开始钻研美学,历经70多载,终成一代美学大家,被称为中国文艺美学学科创始人。代表性著作有《文艺美学》《文艺美学论》《文艺美学新论》,出版有《胡经之文集》五卷。多种著作获得国家教育委员会颁发的优秀教材奖、国家新闻出版总署颁发的优秀文学图书奖。

“我这一生,乐读万卷书,好作万里行。心向真善美,对美学情有独钟。美学导我爱人生,美学伴我悟人生,美学助我创人生”。悠悠岁月里,胡经之始终以“寻美”为底色——从求学少年到美学大家,从文艺美学的开拓者到特区文化的“拓荒牛”,他用70余年学术生涯,熔铸出一门极具中国特色的“文艺美学”,更把对“美”的追求,活成了人生的底色。

少年与美学的初遇,埋下一生的种子

胡经之与美学的缘分,始于少年时两位老师的“点亮”。小学时,陈友梅老师引导他欣赏文学,让文字里的意境在他心中生根;中学时,武汉大学毕业的何阡陌老师有较好的艺术修养,教他欣赏雕塑——那座老师送的维纳斯石膏像,成了他对“美”最初的具象认知。

“当时就好奇,新文化运动后传到中国的‘美学’,到底是做什么的?”这份好奇,成了胡经之求学路上的灯塔。1952年,胡经之如愿考入北京大学中文系,目标明确:就是要研究美学和文艺学。北大图书馆成了他的“美学殿堂”,他一口气找来二三十种美学著作,从黑格尔的思辨到王国维的意境,再到朱光潜的纯粹,一字一句啃读、消化。研究生阶段,他坚定地跟随北大中文系主任杨晦攻读文艺学,更在1958年成为周扬“建设中国马克思主义美学”讲座的助教——“直到这时我才明白,美学还能与马克思主义结合,我的路就这样定了。”

少年时的美学微光,在北大的岁月里,渐渐长成了照亮前路的火炬。胡经之埋下一个心愿:要为中国建设属于自己的马克思主义美学,让“美”不再是抽象的理论,而是能落地到文艺实践中的“真学问”。

从北大讲台到学科确立,让美扎根文艺

“文艺要为人民服务,靠什么?靠真善美。不能光真、光善,还得讲美,才有人愿意看。”1980年,全国美学大会上,胡经之掷地有声地提出“文艺美学”的倡导——他要打破当时美学研究脱离文艺实践的困境,“中文系、艺术院校要讲文艺美学,不讲一般的哲学美学!美学首先从文艺搞起,艺术不讲美谁看呢?”

话音落下,满场共鸣。回到北大,胡经之立刻开设“文艺美学”课程,没想到课堂挤满了人:不仅有北大高年级学生,连电影学院、音乐学院、戏剧学院的年轻教师都来听课,“他们想知道怎么把文艺美学用在自己的教学里,比如回去开音乐美学课。”1981年,他开始招收文艺美学方向研究生,在北大畅春园的居所里,常和学生围坐畅谈,把抽象的美学理论,一点点融入文学、艺术的具体实践中。

1982年,胡经之在《美学向导》一书中发表《文艺美学及其他》一文,清晰界定了“文艺美学”这门学科的定位与研究对象。为填补“文艺美学”学科教材的空白,他用八年时间撰写《文艺美学》一书,1989年出版后成为高校研究生必读书。该书的《艺术形象》一章被译成英文,收入《中国当代美学》一书,在美国出版;《虚实相生的取境美》一节,被选入高中语文教科书,走进中学课堂。

1997年,国务院学位委员会正式将“文艺美学”列为学科——从一个想法到一门学科,胡经之用近20年,完成了中国美学界的一次“拓荒”。华南师范大学音乐学院教授、胡经之学生黄汉华表示:“胡老师第一次提出,美学要落到文艺才是实处。以前的美学太抽象,他让美学有了根。”

从文艺美学到文化美学,与时代同频

1984年,深圳大学初建,首任校长张维院士力邀胡经之和乐黛云南下办中文系。“我郑重考虑后,留下了。”这个决定,让胡经之的美学研究有了新的疆域——在改革开放的前沿,他看到港台大众文化、西方文化涌入,敏锐地意识到:美学不能只停留在经典文艺,还要回应现实的文化新变。

胡经之做了一件“首创”的事:把深圳大学中文系扩建成“国际文化系”。“要培养中西贯通的应用型人才,适应深圳的发展。”这些学生后来成了深圳文化建设的骨干,深圳大学人文学院教授吴俊忠评价:“胡老师是深圳特区文化的‘拓荒牛’,这话毫不过分。”

在深圳,胡经之从“文艺美学”走向“文化美学”。2001年,《走向文化美学》一文发表,用美学视角分析大众文化、审美文化,“世界变了,美学也要跟着变。”深圳大学人文学院教授、胡经之学生李健说:“文化美学是文艺美学的深化,胡老师总能跟上时代,用美学回应现实。”

即便到了80岁,胡经之仍没停下:整理300多万字的学术论著,出版《胡经之文集》五卷本;2016到2018年,两度向深圳图书馆捐赠2000余册文献,包括89种手稿、近500册藏书——“这些书是时代给我的,要还给社会,让大家共享。”而在90岁以后,他更是接连完成了《亲历美学风云》和《文艺美学新论》两本书的写作,“回归历史是为了未来,这是我对中国美学界的期待。”

一生与美同行,活成真善美的注脚

“人从大自然中来,最后还是要回到大自然中去。人生的成功,就是能进入真善美的境界,动态平衡。”当被问起“怎样的人生算成功”,胡经之的回答,恰是他一生的写照。

他的学生、中山大学中文系教授王坤谈到,胡老师的文章《且将微云寄清秋》是他的“学术自画像”:“‘我受时代之福,也愿为时代的清秋添一点光彩。’他一辈子都在做这件事。”从江南稚子到北大学子,再到南海游子,胡经之的人生三阶段,始终围绕“美”展开——读书、教书、写书、编书、藏书,把对真善美的追求,融入每一页文字、每一堂课、每一次学术探索。

如今,九十余岁的胡经之仍在思考美学的未来。他点燃的“文艺美学”之火,照亮了中国美学的创新之路;他种下的“真善美的种子”,也在一代代学子心中,长成了参天大树。

胡经之的一生,是寻美的一生,更是用美照亮他人的一生。正如他所说:“美学导我爱人生”——而他的人生,本身就是一部关于“美”的生动教科书。